アラビアのロレンス 回顧展 & 足跡を巡る旅 in UK Feb/2006

"Lawrence of Arabia : the life, the legend" at Imperial War Museum London / part 6

入隊

「ご存知のように、私は『ロレンス』のエピソードを終わらせました。彼を作り上げた噂も嫌いですし、私がそうありたいと願った名前でもありません。政治に関わる生活に私は疲れ果てました。・・・政治からの脱出、ロレンスからの脱出・・」−1923年の手紙

チャーチルの元を去ったロレンスが選んだのは、外交官でもオックスフォード大学の研究者でもなく、身分もない一兵士としての人生だった。

政治の世界での精神的消耗、「知恵の七柱」の執筆でロレンスの心身は疲れ果てていた。そして収入もなくなり、日々の生活費すら思うようにならなくなったロレンスは軍への入隊を決心した。その理由を友人たちに「普通の人間としての人生を送りたい」、そして「脳を眠らせたい」と語った。しかし34歳で食事すらまともに取っていなかったロレンスが入隊検査を通過することは無理だった。

「やりたかった事をやるには若すぎて、今やりたいと思う事をやるには歳をとりすぎていました」

ロレンスはカイロ会議で知り合ったトレンチャード空軍長官に入隊を願い出てた。トレンチャードはロレンスに協力し(一説では、「入隊できなければ、アイルランド解放運動に加わる」と、チャーチルを脅したとか(苦笑))彼は「ジョン・ヒューム・ロス」の偽名を使い、アクスブリッジ空軍基地に配属された。

その後すぐに航空写真学校へ転属されたが、わずか1ヶ月後、ロレンスが偽名で普通の兵士として軍にいると新聞がスクープした。空軍も彼を隠すことができなくなり彼は除隊処分となった。

空軍への復職は認められなかったが、陸軍への入隊が可能となり、翌年「T.E.ショー」の名前でボヴィントン陸軍基地に赴任した。

今回は自分の過去を隠さなかったが、次第に陸軍での生活は堪え難いものとなっていった。集団の一員としてしか人間の価値を認めない陸軍のやり方と、宿舎での兵士達の猥雑さに彼は我慢できなかった。

ブラフ製のオートバイの魅力にとりつかれ、また基地近くのクラウズ・ヒルにあるコテージを借りて「知恵の七柱」の執筆を続け、そこで数少ない軍の友人たちと過ごす時間は彼に安らぎを与えたが、それでも彼は陸軍に入ったことを激しく後悔した。

「私は政治をやり遂げ、東洋世界をやり遂げ、知的世界をやり遂げた。なんてことだ、私は疲れ果てたのだ。横になって眠りにつくか、それか死んでしまいたい。きっと死が最高だろう。それなら起床ラッパは鳴らないのだから。」 - 1929年

空軍への転属を何度も願い出たが取り合ってもらえず、しかも「知恵の七柱」の執筆はロレンスに再び戦争中の心理状態を呼び起こし、精神の均衡を失いかけた彼は自殺をほのめかすようになった(実際、コテージで自殺をはかったとも言われてます。)驚いた友人たちは首相に訴え、これ以上のスキャンダルを避けたかった政府は、ロレンスをクランウェル空軍基地へと転属させた。

そこで単なる整備士の身分での生活に彼は安心した。

しかし1927年、「砂漠の反乱」の出版でまた身辺が騒がしくなるのを恐れたロレンスは海外勤務を希望し、インドのカラチ空軍基地に転属された。あらぬ疑惑を持たれないように基地からほとんど外出もせず、彼は軍隊の生活の中で書き留めたノートを整理し始めた。「THE MINT(造幣所)」のタイトルで一冊の本にまとめたが、軍隊の醜悪さを描写したこの本を、ロレンスは自分が生きている間は公にするつもりはなかった(このタイトルは、軍隊は人間を鋳型にはめて同じコインを次々と作り出す「造幣所」だという意味。)

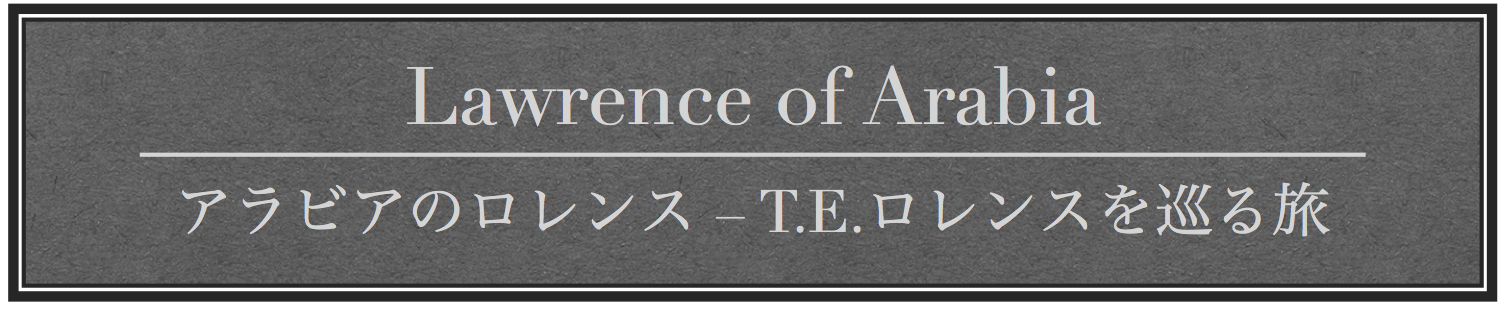

ミランシャでのロレンス

回顧展ポストカードから拝借

その後、さらに奥地の国境に近いミランシャ空軍基地での勤務となった。周りに何もない基地で常任の兵士は2、3人しかおらず、また仕事も週に数日という日々で、「耳が聞こえなくなったのかと思って慌てて耳をこすってみるほどの静けさです」と語るミランシャの静寂の中で、ロレンスは出版社から依頼されたギリシャ語の「オデッセイア」の翻訳に没頭した。それは彼にとって幸福な時間だった。

しかし、赴任してまだ一年も経たぬ時だった。「ロレンスが隣のアフガニスタンに潜入し、民族服を着て地元の反国王暴動を先導している」と、英国の新聞が全くのでっちあげ記事を書いた。国会は騒然となり、国外退去を命じられたロレンスは落胆の中、記者たちから隠れるように英国に戻った。

事態を収拾しようとこの問題を追求する議員と直接話し合ったりしたが(そしてその議員はロレンスの親友となってしまったが)この行動がよけいに空軍を激怒させ、ロレンスは謹慎を命じられた。その間もマスコミはロレンスについてさまざまな事をかき立てた。

しかし次に赴任を命じられたキャットウォーター空軍基地では、以前からの知り合いであった司令官シドニー・スミスのおかげで落ち着いた生活を取り戻すことができた。

そしてこの頃、ロレンスは正式に名前を「T.E.ショー」に改名し「ロレンス」を捨て去った(ただし「ロレンス」の名が有効だと感じる時は遠慮なくそれを利用したりもしたけど。)

その後、空軍基地である事故がおこった。飛行艇が海に墜落し、ロレンスはボートで駆けつけたが、救出する方法もなく乗員たちが溺れていくのを見ているしかなかった。この経験から彼は高速救命艇の開発に関わるようになった。ロレンスは救命艇の重要性を世間に知らせようとマスコミに訴えもしたが、彼らは結局「アラビアのロレンス」の記事を書くだけであった。

それからのロレンスは英国各地の基地を転々としながら、本を読む気力も残らないほど多忙な日々を過ごした。しかし彼はこの仕事に没頭し、退役の日が近づいてくるのを残念に感じていた。

「反乱や政治の世界でのおふざけの後で、メカニックな面で自分が役に立つなんてちょっとした喜びです!」−1934年の手紙

次の部屋には軍隊でのロレンスの写真が年代ごとに壁にかけられ、「オデッセイア」の原稿や、ジョン・ヒューム・ロスの名前で切られた小切手、T.E.ショーへの改名が認められた時の書類などが置かれていました。

手紙もたくさんありましたが、便箋に小さな文字でギッシリと書かれていたかと思えば、妙に行間の空いた手紙もあったりして、なんだかこの時期のロレンスの不安定さを感じさせました。

そして暗いケースの中にタイプで打たれた「THE MINT」の原稿があり、無機質にクリップボードに止められた「THE MINT」のページがオブジェのように何枚もパイプにつり下げられていました。

この暗い陸軍時代とは対照的に、嬉しそうにスピードボードに乗り、エンジンを説明する空軍時代のロレンスの映像が小さなTVの中にありました(体型のせいなんだろうけど、つなぎの作業着を着たロレンスは本当に子供みたい(笑))

ロレンスがスミス家の女性たちと庭に座って談笑している写真や、スミス家の犬の頭を指で突いている(「撫でられないけど、これぐらいは触れるよ」って感じ)写真もありました。女性嫌い、動物嫌いと言われたロレンスのこんな写真は珍しいですが(本人は「良いものもあるし、悪いものもあるというだけのこと。全てが嫌いなんじゃない」と音声ガイドの中で言ってましたけど)、あまりにものどかな写真で「これがロレンスが言っていた『一般の人々と同じ平地』に立った生活だったのかな」と思いました。

でもロレンスの人生では、「平穏な時間」はいつも一瞬なんだよね。

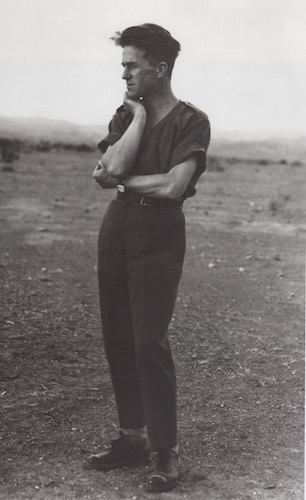

ブラフにまたがるロレンス

回顧展ポストカードから拝借

そして隣の部屋には(これも今回の目玉だったのかな?)ロレンスの「最後の」バイク、七代目の「ブラフ・スーペリア」がありました。

初めて見た生スーペリア!めちゃくちゃデカイ!!こんなにデカいのかよっ!長さなんて今の大型バイクよりデカいんじゃない?これにチビで短足のロレンスが乗れていたの?

しかし写真で見ると、足は地面に届いているしなぁ。イギリスのバイクは馬に乗る姿勢をイメージしてサドルが低いデザインになっているから「短足のロレンスでも大丈夫っ!」とウチのダンナは言いますが、本当なの??

それにしても、なんで7台目?なんでこんなに頻繁にバイクを変えていたの?と、それも不思議だったのですが、何でも制作者のブラフ氏が、ロレンスにメカニックのアドバイスをしてもらうため、次々と試作品をプレゼントしていたからだそうです。

そして壁には1932年にハワード・コースターが撮影した5枚のロレンスのポートレートが飾られていました。「ロレンス」の有名税にうんざりしていた彼がなぜこんな「フォト・セッション」をしたのか不思議に思っていたんですが、音声ガイドで聞いたロレンスの手紙に答えがありました。

「私がロンドンを歩いていたら一人のはげた男が近寄ってきました。

『ロレンス中佐ですね!』『・・以前はね』と、私は答えました。『写真を撮らせてください!』『君は誰なんですか?』『写真家のハワード・コースターです。』『プロフェッショナル?』『はい。でもこれは私個人のためで、売ったり人に見せたりするためではありません。私はあなたとガンジーの写真を撮りたいのです。』

その冗談が気に入って彼のスタジオに行き、小さな椅子に座って何枚もの写真を撮りました。私に話しかけられなくて、彼はロンドンの町中、後を付けていたんだそうですよ。面白い男です。」

この中の、少しだけ笑みを浮かべて真っ直ぐカメラを見ている写真が気に入りました。

ロレンスは肖像の他にたくさんの写真が残っていますが、見ているといろいろな事を感じます。ミランシャでの一枚で、何もない荒野に独りで立っている写真は、「誰もいない部屋、孤独なベッド、広大な空の下でも独りでいたいと願っている」という彼の言葉そのもののようです。

そしてダマスカスでの写真も、頭布にかくれたロレンスの横顔はやつれはて、ただ静かにホテルのベランダからダマスカスの街を見ている写真は、あの時の彼の抱えていた思いが感じられます。

ロレンスは、肖像画とは「自分を批評にさらすのと同様だ」と考えていたけど、彼がたくさんの写真や肖像画を残したのは、自己顕示欲だけでなく、自分の内面をさらけだすことで免罪を求めていたんじゃないか、なんて気がフトしてしまいました。

「私のコテージは、所有者の目には宝石の中の宝石のように映ります。ご存知でしょうが、この土台からほとんどを私が作り上げました。この家は私の罪のように黒く、角張って、小さく、安定していません。まるでこの制作者そのものです。だから大好きなのです。」

その先の暗い通路はロレンスのコテージ「クラウズ・ヒル」の世界でした。

陸軍での生活から逃げるために借りていた近所のコテージを気に入ったロレンスは、そこを買い取って退役後の終の住処に決めました。

「クラウズ・ヒル」と呼んだそのコテージにあった彼の読書用の椅子や巨大なホーンのついた蓄音機があり、それでロレンスが友人達と聴いたエルガーの音楽が天井から流れていました。他にも、絵、本、ガラスのジャー、空軍時代のボロボロのブーツなどがありました。

そんな細々したものにロレンスの美意識が感じられ、そして壁に貼られたクラウズ・ヒルの写真は、暗い室内に窓から差すかすかな光だけで撮られた白黒写真で、まさにロレンスそのもののように見えました。

クラウズ・ヒルの玄関には「Ou Phrontis(なぜ不安に思う?)」と刻まれたレリーフがあるそうで、その意味をロレンスは「クラウズ・ヒルの中のものは何一つとして、そこで棲息する者を気遣ったりしない」と言っていたそうです。どういう意味なんだろう。見てみたいなぁ(後日訪問した話はこちらから→)

現在のクラウズ・ヒルの玄関にある「Ou Phrontis?」のレリーフ